Ч.А. Горбачевский

Тенденция вспоминать прошлое не только как личный опыт, но и как события, которые не должны повториться, свойственна многим, прошедшим через антропологические катастрофы XX века. В драматической повести С.И. Липкина «Картины и голоса» (1983–1984) один из персонажей (Вольф) говорит об ужасах гетто, по сути, то же самое, что говорят многие узники ГУЛага и немецких концлагерей: «Ходят слухи, что Красная Армия приближается к Польше, значит, приближается конец гетто. Мы здесь почти три года, мне хочется написать историю нашего гетто, но, как только я сажусь за стол, меня охватывает апатия, переходящая в отчаяние. С чего начать?[1] С того ли дня, когда немцы захватили город, увели в лес сто тысяч человек и расстреляли их? С того ли дня, когда гебитскомиссариат наложил на нас контрибуцию – пять миллионов, внести до девяти часов следующего утра, иначе все будут убиты. Собрали только половину суммы. И началось убийство. Посреди города людям приказали выкопать себе ямы. Долго ещё из земли торчали головы, руки, ноги, залитые негашёной известью.

Если я обо всём этом напишу, и мои записки дойдут до послевоенного мира, кому они будут интересны?» [2]. Сомнения Вольфа имеют отношение не только к тому, что он теряется и не знает, с чего начать описание варварского уничтожения людей, но и с мыслями о том, нужны ли будут его воспоминания кому-нибудь и когда-нибудь в мирное время.

Приведённые ниже два стихотворения Е.М. Тагер и В.Т. Шаламова связаны с мыслями персонажа С. Липкина мотивом потери памяти в мире, лишённом сострадания. Тексты двух поэтов содержат в себе типологически родственные мотивы утраты иллюзий и трудностей вживания в обычный порядок вещей после долгого в нём отсутствия. Стихотворение пятидесятидвухлетней Е. Тагер написано на Колыме в 1947 году вскоре после окончания 10-тилетнего срока:

Я думала, старость – румяные внуки,

Семейная лампа, весёлый уют…

А старость – чужие холодные руки

Небрежный кусок свысока подают.

Я думала, старость – пора урожая,

Итоги работы, трофеи борьбы…

А старость – бездомна, как кошка чужая,

Бесплодна, как грудь истощённой рабы…[3].

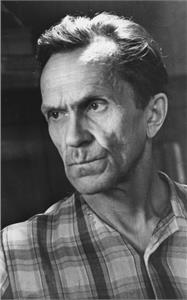

В 1961 году пятидесятичетырёхлетний В. Шаламов написал похожее по тональности стихотворение, опубликованное спустя полвека:

Я думал, что будут о нас писать

Кантаты, плакаты, тома,

Что шапки будут в воздух бросать

И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернёмся в город – мы,

Сломавшие цепи зимы и сумы,

Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,

Скороговоркой он встретил нас [4].

В первых двух строфах стихотворения В. Шаламова звучит мысль о вере в торжество справедливости после реабилитации тех, кто «выстоял среди тьмы». Но предельная лаконичность завершающего двустишия перечёркивает иллюзорные мысли, безусловно, связанные со столкновением с «живой» вольной жизнью, и ставит финальную точку в рассуждениях на эту тему: не следует обольщаться, мы никому не были нужны ни тогда, ни теперь. Однако едва ли есть основания подозревать лирического героя стихотворения в наивности, вряд ли он думал о том, что за время его вынужденного отсутствия мир изменился до неузнаваемости. Его слова лишь констатируют похожесть двух, казалось бы, столь далёких друг от друга миров – лагерного и псевдовольного [5]. Стихотворения В. Шаламова и Е. Тагер недвусмысленно отвечают на вопрос о торжестве справедливости для бывших и сущих «врагов народа». Об этой проблеме пишет В.В. Есипов, комментируя приведённое стихотворение В. Шаламова: «В 1958 году, после нахождения в Боткинской больнице в связи с болезнью Меньера, Шаламов начал получать пенсию по III группе инвалидности в размере 260 руб. (после реформы 1961 года – 26 руб.). С декабря 1963 года с переводом на II группу инвалидности его пенсия составляла 42 руб. 30 коп. Лишь с 1965 года, благодаря хлопотам Я.Д. Гродзенского, он начал получать пенсию по так называемому I-му списку (тяжёлых и вредных работ) – 72 руб. 60 коп. Об оскорбительности этих подачек и о самоощущении Шаламова после реабилитации лучше всего свидетельствует его неопубликованное стихотворение 1961 года» [6].

Стихотворение Е. Тагер, написанное почти на пятнадцать лет раньше шаламовского, посвящено той же теме. Его первые две строки в каждой из строф связаны с развитием темы «я думала старость…», а завершающие две строчки этих строф свидетельствуют о разочаровании лирического героя, отвечающего на собственные размышления («а старость…»). Несмотря на различия композиционного решения (количество строф, их размер, разный ритм), содержательный итог двух текстов более или менее одинаков. Правда, лирический герой стихотворения Е. Тагер говорит о долагерных, возможно, детских своих мечтах о счастливой старости с последующим в них разочаровании, связанном с колымскими реалиями.

В стихотворениях Е. Тагер и В. Шаламова присутствие людей, которым нет никакого дела до прошлых страданий вернувшихся лагерников (как будто ничего и не было), наводит на мысль об их фатальном одиночестве и неприятии ими многих реалий этого псевдовольного, лживого мира. И как следствие эти два текста – своеобразная перекличка людей со схожим опытом и опытом тысяч своих современников, прошедших сталинские лагеря. Очевидно, что то же самое, что и Е. Тагер с В. Шаламовым могли бы сказать и другие «враги народа», вернувшиеся с Колымы, но не оставившие после себя каких бы то ни было письменных свидетельств.

В рассказе В. Шаламова «Академик», написанном в том же 1961-м году, что и вышеупомянутое стихотворение, главный персонаж – журналист Голубев, «<…> посланный для беседы (с академиком. – Ч.Г.), обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а двадцать лет назад [7] – очень хороший» [8]. Лагерное прошлое журналиста невольно связывает дом и в нём квартиру академика с аллюзиями на тюремно-лагерное пространство, соединяя в воображении Голубева два хронотопа – прошлый и настоящий. Бывший зэка не может, да и не в силах освободиться от наплывающих сравнений: свет от лампочки в подъезде дома академика освещает лица входящих так, что «это чем-то напоминало следственную тюрьму» [9], а дверь в прихожей академика открыта, «как в “тех” кабинетах» [10]. Во время диалога академика с Голубевым жёлтый пятипалый лист, влетевший в комнату, напомнил «отрубленную кисть человеческой руки» [11], т. е. вновь вернул Голубева на Колыму аллюзией на распространённое в каторжных лагерях «членовредительство».

Вовсе не случайно в одном из диалогов Голубев говорит о себе двадцатилетней давности (т. е. о фактически вычеркнутых двадцати годах из своей жизни, из профессии) как о человеке давно умершем, поскольку та, прежняя, долагерная жизнь была жизнью другой во многих смыслах. В непродолжительном интервью с неуспевающим стенографировать журналистом академик думает о минутах своего потерянного времени с человеком, не научившемся, как ему кажется, профессионально владеть пером. Ему нет дела до потерянных лет жизни Голубева, о которых, впрочем, он ничего не знает.

Мотив потерянного времени звучит в финале рассказа В. Шаламова «Житие инженера Кипреева» (1967), прообразом заглавного героя которого, как известно, был колымский товарищ В. Шаламова Георгий Демидов, после освобождения оставшийся на Севере (но не на Колыме, а в Ухте). Основания для такого решения у Г. Демидова были серьёзные [12]: «Инженер Кипреев остался в живых и живёт на Севере. Освободился ещё десять лет назад. Был увезён в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на Север. Хочет работать на Севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

– Учёным я уже не буду. Рядовой инженер – так. Вернуться бесправным, отставшим – все мои сослуживцы, сокурсники давно лауреаты.

– Что за чушь.

– Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться» [13].

Между тем и Г. Демидов в своём литературном творчестве не обходит вниманием тему потерянного времени. В повести «Декабристка» (1972), доцент Сергей Комский, в котором явственно видны автобиографические черты, называет своё многолетнее заключение на Колыме «гражданской смертью» [14]. Комскому лишь по великой случайности удалось вырваться из «зубов дракона» после смерти «верховного шизофреника» (т. е. Сталина), однако в науку он уже никогда «не вернулся, хотя и мог это сделать. Как и его жена, он стал рядовым учителем биологии. Утрата огромного куска жизни в её самом творческом периоде невосполнима ни для кого. Но особенно тяжела такая утрата для человека научного поиска. Комский же был слишком честен и, пожалуй, слишком самолюбив, чтобы топтаться на задах своей науки, понимая всю невозможность для себя догнать её передний край» [15]. Как писал в одном из своих стихотворений Валентин Португалов:

<…> В пятьдесят мы жить начинаем заново

Мы «крещёные» в тридцать седьмом году.

(Бахвалов, Станислав. Португалов Валентин Валентинович / см.: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=77)

Об изменённом восприятии окружающего мира после долголетней колымской каторги пишет Н.И. Гаген-Торн в стихотворении «Возвращение» (1943). Обыденные для вольного человека реалии окружающего мира лирическому герою стихотворения кажутся весьма необычными, как будто просвечивающими через другой мир. Постепенно и с великим трудом в душе бывшего зэка оживают давно забытые чувства и ощущения:

Как странно тем, кто видел Смерть,

Вернуться в жизнь опять:

Вложить персты в земную твердь

И вкус, и запах ощущать!

Тяжёлых брёвен слышать вес,

На стёклах – лёгкий пар,

В снегу от окон светлый крест,

И тюль, и самовар.

И кем-то мытый лак полов,

И чей-то отчий дом…

А ты пришёл из страшных снов

С котомкой за плечом.

Был сдвинут вес привычных дел,

Шёл бой. И в пустоте

Ты даже думать не умел

О том, как жили те,

Кто оставался за чертой,

В спокойном лёте лет.

Как странно тем прийти домой,

Кто видел Смерти свет! [16].

Основная идея стихотворения – возвращение человека после Смерти в жизнь, другими словами – возвращение из ужаса лагерной неволи домой. Композиционно стихотворение можно разделить на две равные части по десять строк в каждой. В первой части представлены образы, перемежающиеся с бытовыми деталями и имеющими отношение к различным впечатлениям прошлого и настоящего: Смерть, жизнь, перст, земная твердь, тяжёлые брёвна, лёгкий пар, светлый крест, отчий дом, тюль, самовар, лак полов. Во вторую часть включён, с одной стороны, образ страшных снов, а с другой, образ котомки гулаговского «странника». Констатируется нарушение привычного жизненного уклада («Был сдвинут вес привычных дел» (ср. у В. Шаламова мысль о смещении человеческих масштабов и изменении смысла слов на Колыме [17]); встречается упоминание о войне («шёл бой»). Причём речь идёт не о Второй мировой войне, хотя стихотворение и написано в 1943 году [18], а о войне с «врагами народа». В этих словах звучит мысль об обобщении трагического опыта значительной части современников и показано безразличие (в лучшем случае) к судьбам ближних людей другой части соотечественников. Первоначальный восторг от возвращения сменяется акцентированным вниманием к необъяснимому равнодушию («Ты даже думать не умел <…>, / В спокойном лёте лет»).

Несмотря на то, что в количественном отношении светлых образов в стихотворении Н. Гаген-Торн больше (фактически вся его первая часть, т. е. десять строк, за исключением первой строчки), слово Смерть, появляющееся в тексте два раза, инициирует весь ход размышлений автора и завершает их в финале, образуя кольцевую композицию и определяя специфику интонации лирического повествования. К образу Смерти в финале добавляется оксюморонная характеристика («Смерти свет»), подчёркивающая лейтмотивный образ, связанный с невероятностью чудотворного возвращения из ледяного ада «страшных снов». Словосочетание «свет Смерти» контрастирует со светлыми домашними образами первой части стихотворения, и в то же время оно созвучно «светлому кресту», который в христианской традиции может быть связан и со смертью как освобождением от мук земной жизни (и в этом смысле «смерть светла»). «Светлый крест» в снегу у окон дома – яркий образ, связанный с фантастическим возвращением в жизнь из подземного лагерного мира.

О возвращённом чувстве воли, о почти начисто забытом безмолвном вольном интерьере [19] родной комнаты свидетельствует лирический герой стихотворения, написанного (по-видимому, вскоре после освобождения) Е.Л. Владимировой. Тюремно-лагерную действительность, длившуюся восемнадцать лет, заслонили собой забытые впечатления, главное из которых тишина родного дома (т. е. комнаты):

И вот я в комнате одна.

За восемнадцать лет

Одна впервые. Тишина.

Ни нар, ни вышек нет.

И лишь стихи мои со мной

и всё, что знаю я.

И снова путь. Куда? Какой?

Предугадать нельзя.

День тёплый, пасмурный.

Весна.

Мгновенье, задержись!

Скажи, что дальше? Тишина?

– Да нет, всё то же:

жизнь! [20]

В стихотворениях Н. Гаген-Торн и Е. Владимировой почти ничего не говорится о присутствии людей, как раз наоборот, в том, что их нет, видится залог относительного спокойствия и возможности ощутить забытое подобие психологического комфорта. Своё пребывание в одиночестве, невозможное в заточении, вернувшиеся из лагеря домой лирические персонажи переживают интенсивно, как смешение разных чувств и мыслей. В них проглядывает состояние растерянности и внутреннего просветления, тихой радости и удивления оттого, что предметы и явления окружающего мира воспринимаются теперь как-то иначе, по-новому.

В поэме Е. Владимировой «Колыма» [21] образ тишины окрашен в противоположные тона, а связано это с тем, что в поэме образ тишины вовсе не домашний образ, а запроволочный, колымский, который сравнивается с полярными льдами, провалами сна, горем и небытием. Эту тишину нарушают музыкальные инструменты крепостного оркестра, звучащие в унисон смерти:

Вокруг стояла тишина –

Та, что пристала только смерти <…>.

<…> Почти немыслимая здесь,

Фальшиво, дико, сухо, резко,

Как жесть, гремящая о жесть,

Звучала музыка оркестра…

В снега уставив свой костыль,

Окоченев в бушлате рваном,

Безногий парень колотил

В тугую кожу барабана;

Худой и жёлтый, как скелет,

Вот-вот готовый развалиться,

Дул кларнетист, подняв кларнет,

Как чёрный клюв огромной птицы;

У посиневших мёртвых губ

Двух трубачей, стоявших тут же,

Блестела медь огромных труб,

Жестоко раскалённых стужей.

Казалось, призраки сошлись

В холодном сумраке рассвета,

Чтоб до конца наполнить жизнь

Своим неповторимым бредом.

Оркестр старался, как умел,

Жестоким холодом затравлен,

И барабан его гремел,

И сухо щёлкали литавры <…> [22].

Тематическое поле приведённого фрагмента состоит из предельно реалистических образов: костыля, стоящего в снегу; окоченевшего безногого барабанщика в рваном бушлате; кларнетиста, представшего в виде невообразимого существа и состоящего из скелета и кларнета, напоминающего, в свою очередь, «чёрный клюв огромной птицы». Читателю явлены столь же немыслимые два трубача, «у посиневших мёртвых губ» которых блестит медь раскалённых жестокой стужей труб. Описание музыкантов подневольного оркестра, похожих на призраков и окружённых жестоким холодом, происходит на фоне удручающих рассветных сумерек. Такая гротескная образность – невесёлая карикатура, жалкое подобие того, что когда-то, в других условиях принято называть человеком, однако очевидно, что это не насмешка над человеком, оказавшимся в этих условиях.

Странный и неуместный бравурный марш, звучащий цинично и нагло для бредущего на общие работы людского потока, на этом краю света не вписывается и в безжизненный колымский пейзаж, столь же чужой для каторжан. Звучание подневольного оркестра в пределах каторжной Колымы абсурдно и дико, наполняет окружающее пространство «неповторимым бредом» вперемешку с горькой пародией на свободу:

<…> Он симулировал свободу,

Отвергнут мёртвою природой

И полумёртвыми людьми <…> [23].

Неуместность бравурного марша и горькая ирония звучат не только в «мелодии» подневольного колымского оркестра, сопровождавшего выход колымских рабов на общие работы, но и в игре гармошки (из воспоминаний другого заключённого), тоже сопровождающей едва живых зэка на те же общие работы: «У меня на глазах два зэка упали возле вахты и умерли. По желанию начальника лагеря Сороки (начальник штрафного лагеря под Архангельском. – Ч.Г.) вывод на работу происходил под гармошку. В первый же день в нашей бригаде во время работы умерло трое» [24].

Таким образом, мотивы утраченных иллюзий и послелагерной тишины становятся ключевыми в ряде текстов, посвящённых каторжной Колыме (и другим невольничьим локусам) и возвращению невольников с неё на Большую землю. В приводимых стихотворениях и фрагментах прозаических текстов лейтмотивно звучит мысль о крушении надежд на справедливость, когда мнимая вина давно искуплена. Одним из основных признаков вольного окружающего мира для бывшей «лагерной пыли» становится холодное равнодушие окружающих, уверенных в собственной правоте.

1. Здесь и далее курсивом выделено автором статьи.

2. Липкин С.И. Картины и голоса / С.И. Липкин // Декада: сборник; послесл. Ст. Рассадина. – М.: Кн. палата, 1990. – С. 240.

3. Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. С.С. Виленский. – М.: МФД: Материк, 2005. – С. 29.

4. Шаламовский сборник. Вып. 4. / Сб. статей. Сост. и ред.: В.В. Есипов, С.М. Соловьёв. – М.: Литера, 2011. – С. 38.

5. Ср. с мыслью В. Шаламова о «мироподобии» лагеря и «лагероподобии» мира (Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В.Т. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 3. – С. 263–264).

6. Шаламовский сборник. Вып. 4. / Сб. статей. Сост. и ред.: В.В. Есипов, С.М. Соловьёв. – М.: Литера, 2011. – С. 38.

7. Т. е. до своего ареста с последующим заключением, о которых мы узнаём по ходу повествования через косвенные упоминания.

8. Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В.Т. Шаламов // Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 1. – С. 218–219.

9. Там же. – Т. 1. – С. 220.

10. Там же. – Т. 1. – С. 221.

11. Там же. – Т. 1. – С. 222.

12. В одном из писем к дочери из Ухты Г. Демидов писал о себе: «Я говорю о покойном инженере… Покойном инженере и ещё не родившемся писателе» (см.: Демидова, В. Воспоминания об отце / Г.Г. Демидов. Чудная планета: рассказы / Сост., подгот. текста, подгот. ил. В.Г. Демидовой. Послесл. М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2008. – С. 10).

13. Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В.Т. Шаламов // Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 2. – С. 163.

14. Демидов, Г.Г. Любовь за колючей проволокой: повести и рассказы / Г.Г. Демидов // Публикация В. Демидовой. Предисловие М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2010. – С. 134.

15. Там же. – С. 191.

16. Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Под общ.ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. С.С. Виленский. – М.: МФД: Материк, 2005. – С. 268.

17. Шаламов В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В.Т. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 1. – С. 65.

18. Нина Гаген-Торн вернулась с Колымы в 1942 году, после чего переехала к матери в Курганскую область.

19. «Судьба “лагерного” человека чётко делилась на два этапа: до Колымы и на Колыме (о том, что будет после, никто не задумывался)» (см.: Жаравина, Л. В. «И верю, был я в будущем»: Варлам Шаламов в перспективе XXI века: монография / Л.В. Жаравина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – С. 32).

20. Там же. – С. 334.

21. По собственному признанию, эту поэму Елена Львовна начала писать после пребывания в камере смертников в 1945 году на Колыме, когда первоначальный расстрел был заменён пятнадцатилетними каторжными работами.

22. Там же. – С. 330.

23. Там же. – С. 331.

24. Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир: советские записки / Г. Герлинг-Грудзинский // Пер. с польск. Н. Горбаневской. – Спб.: Изд-во «Европейский Дом», 2011. – С. 235.

Полная версия статьи опубликована в Мир русского слова. – Петербург: «Инфо Ол», 2015. – № 2. – С. 108–113.

| Поделиться: |

Дата публикации: 27 октября, 2017 [13:51]

Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:05]

Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:05]

Фотогалерея

Фотогалерея Видеогалерея

Видеогалерея Афиша

Афиша Общественное обсуждение

Общественное обсуждение Контакты

Контакты Карта районов Челябинска

Карта районов Челябинска